4月30日!鴻海中融資及借券賣出持續減少!作者:A大!台股連續四天上漲,今天雖然僅有上漲兩點,不過也算是上漲,近四個交易日下來,台股分別上漲393點,161點,198點及兩點,台股的融資持續的減少,融券持續的上升,這就形成很搞笑的情況,散戶因為在4月7日到9日被嚇破膽,接著10日開始放空台股,結果一路被軋空到今天,很多個股都已經漲超過4月2日的位置,會有一些散戶不知道為什麼,其實近期川普豁免的產品愈來愈多,中國也豁免愈來愈多產品,因為川普的關稅沒有進一步的惡化,以目前指數的位置對上川普的關稅政策,本來就是算超跌,川普從去年11月就選上美國總統,三大法人及空方從去年11月就開始賣出手上股票及放空,在4月2日之前,股市及個股早就跌了一大段了,最近川普的關稅政策愈來愈明朗,昨天川普宣布補貼美國製造汽車,第一年給予車輛價值3.75%的補償額,第二年給予車輛價值的2.5%,這個策略就和我之前推測的一樣,製造業本來就不可能在短時間回到美國,川普一定要給製造業時間去蓋工廠,大家還記得之前我說川普不會課半導體關稅,原因就是半導體影響最大的前二十名中,其中有十間是美國公司,重點是影響很大的企業中,大部份都早向川普跪下來了,例如台積電要去美國投資1000億美金,輝達,蘋果,甲骨文,軟銀,OpenAI計劃未來四年在美國投資五千億美金,接下來蓋廠及投資就是需要時間,現在川普再去課半導體關稅的話,根本就無法逼任何國家及企業坐上談判桌,所以不會課的機率當然就很大。

貝森特也說,美國政府將願意為遷廠的公司,提供工廠遷廠、購買調整新設備的費用,這就是所謂的胡蘿蔔加大棒,對企業來說,殺頭的生意有人做,賠錢的生意沒人做,企業要能賺錢才能永續經營,大部份的企業到美國投資,一定會選擇在美國借錢的,要是企業到美國賺不到錢,那美國僅是多了一大堆呆帳罷了,所以川普也不可能讓到美國的企業不賺錢,之前一直說要廢除的晶片法案,很多人都以為廢除了,其實這不是川普說兩句話就能廢除的,川普就算想廢除,還需要國會同意,成功的機率僅有15到20%,比開除鮑爾成功的機率更低,開除鮑爾成功機率還有20到25%,很多散戶不會去持續追蹤川普關稅事件,他們就一直覺得好可怕,好危險,看到股市反彈一些就賣出,其實股市之所以會一直反彈,原因是因為新出來的資訊是正面的,夠多正面的資訊累積出來後,使得關稅對企業獲利的影響就會變的比較小一點,目前美國對全球課徵10%的關稅,其實只需要在美國商品漲5%就能轉嫁給美國消費者了,美國人民感覺不出來10%關稅的,大家看美債有7成以上是美國人持有,川普透過課關稅去把美國人手上的錢拿走,這就是解決美債的好方法,只要川普如果說關稅是要美國人民買單,那美國人就會抗議,所以就透過一些洗腦的方式讓支持川普的人覺得是中國付或製造商付,川普靠五成多的選票選上總統,現在支持率剩四成不到,但是還是能持續當總統,而且能透過洗腦四成人去對美國全民去課稅。

昨天美超微給出第一季的營收及獲利預期,第一季會落在營收45億至46億美元,遠不及市場預期的53.5億美元,調整後每股盈餘(EPS)為29至31美分,遜於預期的53美分,很多散戶看不懂這個新聞,以為是第二季展望,之前工業富聯也有給出類似的業績預期,工業富聯發布2025年第一季度業績快報,預計營業收入達人民幣1,590億到1,610億元,年增34.0%到35.6%;淨利人民幣52億到53億元,年增24.4%到26.8%,均實現高雙位數增長,創公司上市以來同期新高。公告指出,該公司已在中國大陸、美國、墨西哥等全球多地構建完備產能,可結合客戶需求靈活調度,並將持續加大在中國大陸的投資力度,昨天工業富聯第一季開出來實際是,營收為1604.15億元,同比增長35.16%,歸母凈利潤52.31億元,同比增長24.99%,一些投資人很搞笑,他們覺得美超微第一季的營收及獲利不好,這就代表第一季AI概念股的營收及獲利也會不好,但是台灣AI概念股第一季營收早就出來了,鴻海第一季營收年增24.2%,廣達第一季營收年增87.6%,緯創第一季營收年增45.4%,緯穎第一季營收年增145.1%,英業達第一季營收年增20.3%,鴻海旗下做AI伺服器的工業富聯第一季財報昨天也出來了,很明顯美超微第一季營收及獲利不好,那是美超微兩光,工業富聯第一季營收為1604.15億元,同比增長35.16%,歸母凈利潤52.31億元,同比增長24.99%,轉換成台幣的話,年增36.63%,我只能說,美超微第一季營收及獲利不好,和鴻海第一季有個毛關係,很多散戶都已經被嚇傻了,看到路邊小狗跌倒都能當成利空看待。

文章主題內容如下

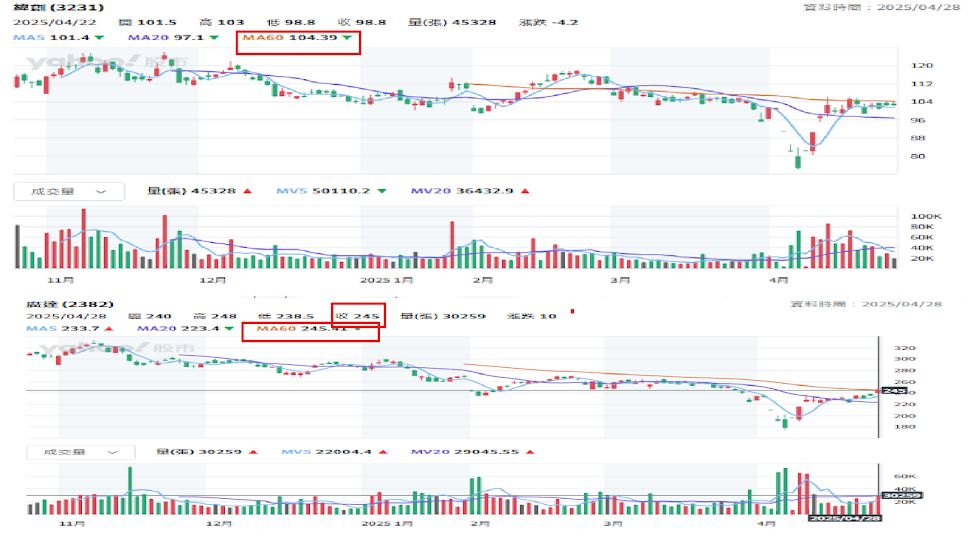

1、鴻海中融資及借券賣出持續減少!

2、川普關稅會給企業幾年時間去調整!

3、股市大跌後散戶容易杯弓蛇影!

個人股市研究觀察記錄文章目