《日本經濟新聞》引述消息報道,日產正與鴻海磋商電動車合作,或避免旗下橫須賀追濱廠房關閉。該廠房聘用約3,900名工人,曾被公司視為整合目標以配合公司重組。報道指,若利用閒置生產線生產鴻海品牌電動車,或能保留職位及供應鏈網絡。日產回應稱報道並非基於公司已公開資料,鴻海方面則未有即時回應。

新聞說:鴻海電動車攻日,日產扮盟友,鴻海AI伺服器業務熱轉之際,電動車事業也捎來好消息,傳將利用日產汽車(NISSAN)在日本當地工廠生產電動車,壯大日本市場版圖。日經新聞報導,日產汽車已與鴻海展開協議,探討電動車領域的合作。日產考慮其位於神奈川縣橫須賀市、被列為經營重建整併對象的追濱工廠,導入鴻海的電動車生產計畫。若雙方成功達成合作,日產的追濱工廠將得以繼續營運,並能維持日本國內汽車零組件的供應網路。日產的追濱工廠自1961年起投入營運,目前主要生產「Note」等車款,年產能可達24萬輛。追濱工廠占地約170公頃(相當於36個東京巨蛋),內部設有碰撞試驗場、測試跑道、研究所及可供汽車專用船停靠的碼頭。日產相關人士向日經濟新聞透露,追濱工廠是擁有約3,900名員工(截至2024年10月底)的主要生產基地。鴻海希望在追濱工廠生產自家品牌的電動車,日產則可透過將閒置產線轉交鴻海使用,提高整體稼動率,雙方可互利共贏。以上新聞的真實度如何?

如果是真的對鴻海電動車的營收及獲利有什麼影響?對幾年後鴻海電動車有多大幫助?

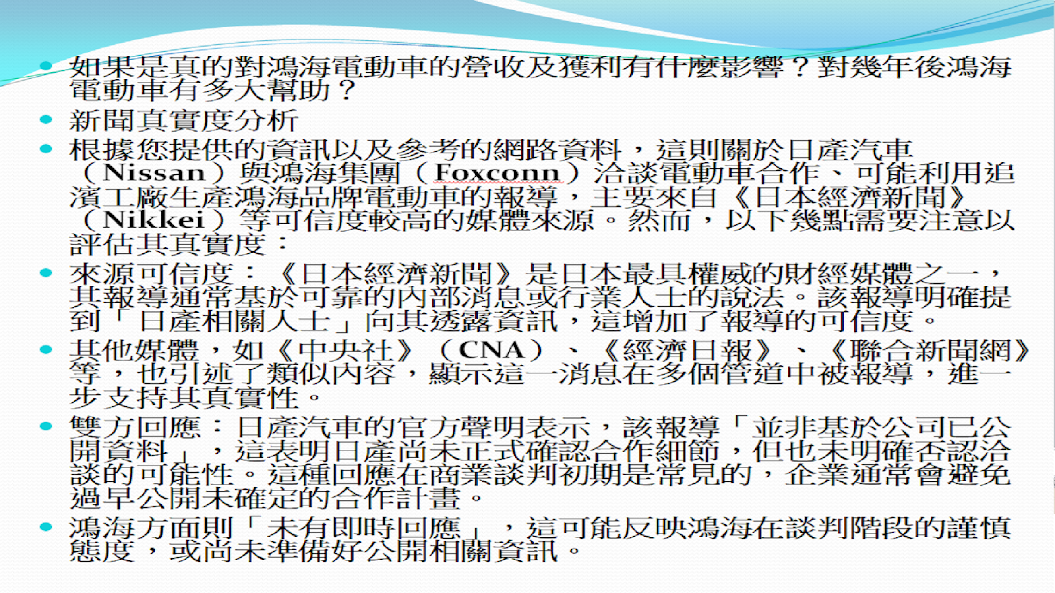

新聞真實度分析

根據您提供的資訊以及參考的網路資料,這則關於日產汽車(Nissan)與鴻海集團(Foxconn)洽談電動車合作、可能利用追濱工廠生產鴻海品牌電動車的報導,主要來自《日本經濟新聞》(Nikkei)等可信度較高的媒體來源。然而,以下幾點需要注意以評估其真實度:

來源可信度:

《日本經濟新聞》是日本最具權威的財經媒體之一,其報導通常基於可靠的內部消息或行業人士的說法。該報導明確提到「日產相關人士」向其透露資訊,這增加了報導的可信度。

其他媒體,如《中央社》(CNA)、《經濟日報》、《聯合新聞網》等,也引述了類似內容,顯示這一消息在多個管道中被報導,進一步支持其真實性。

雙方回應:

日產汽車的官方聲明表示,該報導「並非基於公司已公開資料」,這表明日產尚未正式確認合作細節,但也未明確否認洽談的可能性。這種回應在商業談判初期是常見的,企業通常會避免過早公開未確定的合作計畫。

鴻海方面則「未有即時回應」,這可能反映鴻海在談判階段的謹慎態度,或尚未準備好公開相關資訊。

背景脈絡:

日產近年面臨財務困境,特別是在北美和中國市場的銷售低迷,2024年4月至9月淨利暴跌94%,並計劃裁員9,000人及縮減全球工廠數量。追濱工廠因稼動率低而被列為整併候選對象,與鴻海合作以提高產能利用率符合日產的重組策略。

鴻海積極布局電動車市場,透過MIH聯盟、與裕隆合作、以及與其他車廠(如三菱汽車)的訂單,顯示其在電動車領域的野心。與日產合作符合鴻海擴大日本市場版圖的策略。

潛在疑點:

報導中提到的合作細節(如鴻海使用追濱工廠生產自家品牌電動車)尚未有具體證據(如正式合約或官方聲明)支持,目前仍屬於「洽談階段」。

日產與本田汽車(Honda)在2024年底曾簽署合作備忘錄,計畫整合電動車及軟體開發,這可能影響日產與鴻海合作的優先級或可行性。

日本汽車產業對外資收購或深度參與經營管理持謹慎態度,鴻海過去試圖收購日產股權的提議曾遭拒絕,這可能為合作談判增加複雜性。

結論:這則新聞的可信度較高,因為它來自權威媒體,並得到多家媒體的交叉報導,但由於雙方尚未正式確認合作,且日產聲明報導並非基於公開資料,合作的最終結果仍存在不確定性。很可能目前雙方僅處於初步洽談階段,具體合作模式(如代工、合資或其他形式)尚未敲定。

對鴻海電動車營收及獲利的影響

若日產與鴻海的合作成真,特別是利用鴻海品牌電動車在追濱工廠生產,對鴻海電動車事業的營收和獲利可能產生以下影響:

營收增長:

擴大產能與市場:追濱工廠年產能達24萬輛,若鴻海能利用其閒置產線生產自家品牌電動車(如Model B或Model C),將顯著提升鴻海在日本及全球市場的電動車產量。日本市場目前電動車滲透率僅約2%,潛力巨大,鴻海可藉此擴大市佔率。

品牌能見度:鴻海目前主要以代工(CDMS)模式運作,與日產合作生產自家品牌電動車將提升鴻海在汽車市場的品牌知名度,吸引更多客戶,進而帶動營收增長。

多元收入來源:除了整車銷售,鴻海的垂直整合策略(涵蓋零組件、半導體、軟體等)可從供應鏈中獲得額外收入。例如,鴻海與ZF集團合資的底盤業務、電池材料及電控技術的應用,均可能在合作中貢獻營收。

獲利影響:

成本降低:利用日產現有工廠可減少鴻海自建工廠的資本支出,降低初期投資成本。追濱工廠的碰撞試驗場、測試跑道等設施也可為鴻海節省研發成本。

毛利率提升:鴻海董事長劉揚偉曾表示,電動車零組件毛利率可達20-30%,組件約10%,組裝約3%。若鴻海能將其MIH平台應用於日產工廠生產,並供應自家零組件,綜合毛利率有望提升,優於純代工模式。

風險因素:初期合作可能因技術整合、文化差異或市場接受度而增加成本,短期內獲利可能受壓。此外,若合作僅限於代工而非品牌銷售,獲利空間可能受限於低毛利的代工模式。

量化估計:

鴻海曾設定2025年達成全球電動車市佔率5%、營收1兆新台幣(約305億美元)的目標,但目前進展落後。與日產合作若能實現年產數萬輛電動車,假設每輛車平均售價約3萬美元,10萬輛的年產量可貢獻約30億美元營收,佔目標的10%左右。

獲利方面,取決於合作模式(代工或品牌銷售)及產能利用率。若以10%毛利率估計,30億美元營收可帶來約3億美元毛利,但扣除運營成本後,淨利貢獻可能較低。

對鴻海電動車事業長遠影響(幾年後)

假設合作順利,與日產的合作對鴻海電動車事業在未來3-5年(2025-2030年)的影響可能包括:

加速全球布局:

日本市場突破:日本是鴻海電動車策略的優先市場,與日產合作可利用其現有工廠、銷售網路及品牌影響力,快速建立日本市場的立足點。

全球擴張基礎:日產在全球擁有完善的生產基地和銷售網路,若合作模式成功,鴻海可借鑑經驗,將其CDMS模式推廣至其他地區(如美國、東南亞)。

潛在四方聯盟:報導提及鴻海有意與日產、本田、三菱建構四方合作框架,若成真,將進一步強化鴻海在亞洲電動車供應鏈的地位,長期利好其全球市佔率。

技術與經驗積累:

製造技術提升:日產自2010年起量產電動車(如Leaf),擁有豐富的電動車製造經驗。鴻海可透過合作學習日產的整車製造技術,補足其造車經驗不足的短板。

軟體與智能化:鴻海在軟體定義汽車(SDV)和智慧座艙方面具備優勢,與日產合作可加速其MIH平台的技術驗證與應用,增強產品競爭力。

供應鏈整合:鴻海的垂直整合能力(從半導體到電池材料)結合日產的供應鏈網路,可打造更高效的電動車供應鏈,降低長期成本。

品牌與市場競爭力:

品牌建立:目前鴻海的電動車品牌(如Model B、Model C)知名度有限,與日產合作可提升消費者對鴻海品牌的信任度,特別是在日本市場。

競爭優勢:透過與日產合作,鴻海可更有效對抗特斯拉(Tesla)、比亞迪(BYD)等競爭對手,尤其在價格競爭力上,鴻海的低成本製造能力將是一大優勢。

風險與挑戰:

合作不確定性:日產與本田的合作計畫可能影響鴻海的談判進展,若日產優先選擇本田,鴻海的計畫可能受挫。

文化與管理挑戰:鴻海的企業文化與傳統汽車製造商差異較大,整合日產工廠的運營可能面臨挑戰。

市場風險:全球電動車市場增長放緩,若消費者對鴻海品牌電動車的接受度低於預期,長期收益可能受限。

總結

真實度:這則新聞的可信度較高,但由於雙方尚未正式確認合作細節,目前僅能視為初步洽談階段,存在一定不確定性。

短期影響(1-2年):

若合作成真,鴻海可利用追濱工廠快速提升電動車產量,預計帶來數億美元的營收貢獻,並透過零組件供應提升毛利率。

初期可能因整合成本而壓縮獲利,但長期成本效益可期。

長期影響(3-5年):

與日產合作將加速鴻海在日本及全球市場的布局,增強技術實力與品牌能見度,有助實現其40%市佔率的長期目標。

若能進一步促成與本田、三菱的四方聯盟,鴻海的電動車事業將獲得顯著助力,成為全球電動車供應鏈的重要參與者。

建議:鴻海應專注於與日產的技術整合與品牌推廣,同時密切關注日產與本田合作的進展,以靈活調整策略。投資者應謹慎看待短期波動,長期看好鴻海電動車事業的潛力,但需注意市場競爭與合作不確定性的風險。